Die ehemalige Markuskirche in Leipzig

Lage

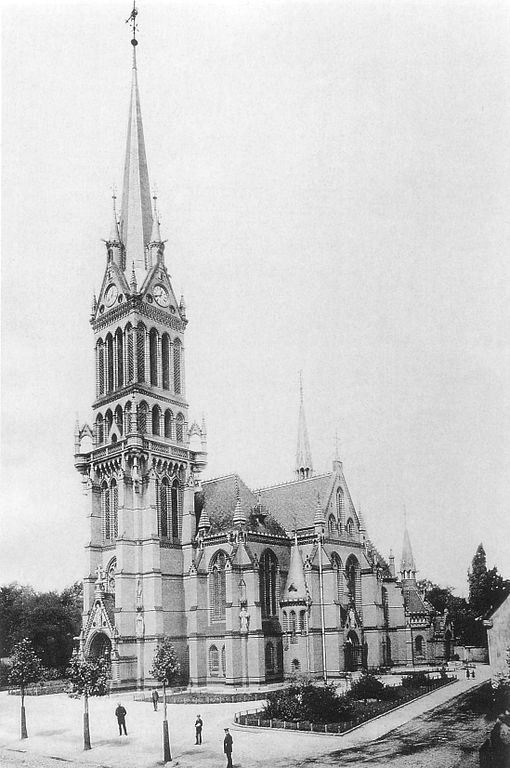

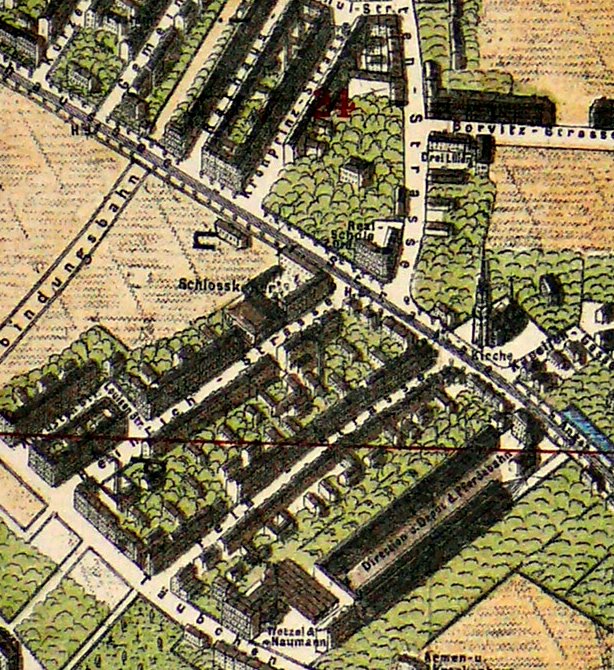

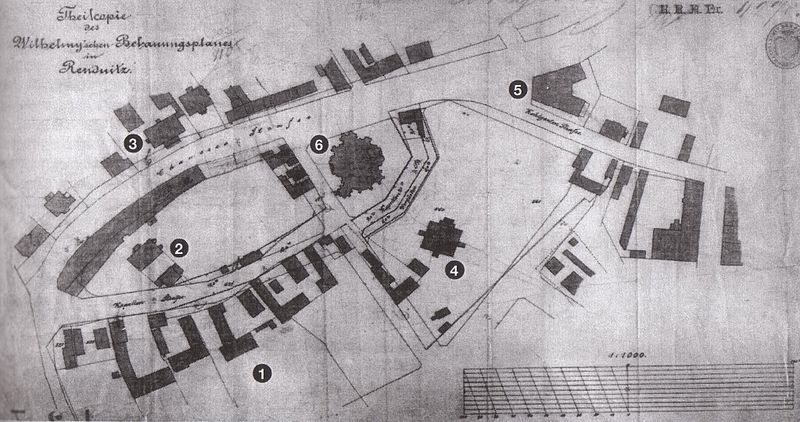

Die Markuskirche wurde auf dem Grundstück Dresdner Straße 61 errichtet, auf dem sich bis zum Zeitpunkt des Kirchenbaus ein Friedhof befand. Das in unmittelbarer Nähe des alten Ortskerns von Reudnitz gelegene Gelände grenzt an eine wichtige östliche Ausfallstraße aus der Leipziger Innenstadt. Das Kirchengebäude erstreckte sich von Süd nach Nord und lag quer zur Straße. Turm und Haupteingang befanden sich an der Dresdner Straße. Heute befindet sich auf dem früheren Kirchengrundstück eine schmucklose Grünanlage.

Bausituation auf einem Stadtplan von 1884 / Foto: Public Domain

Geschichte

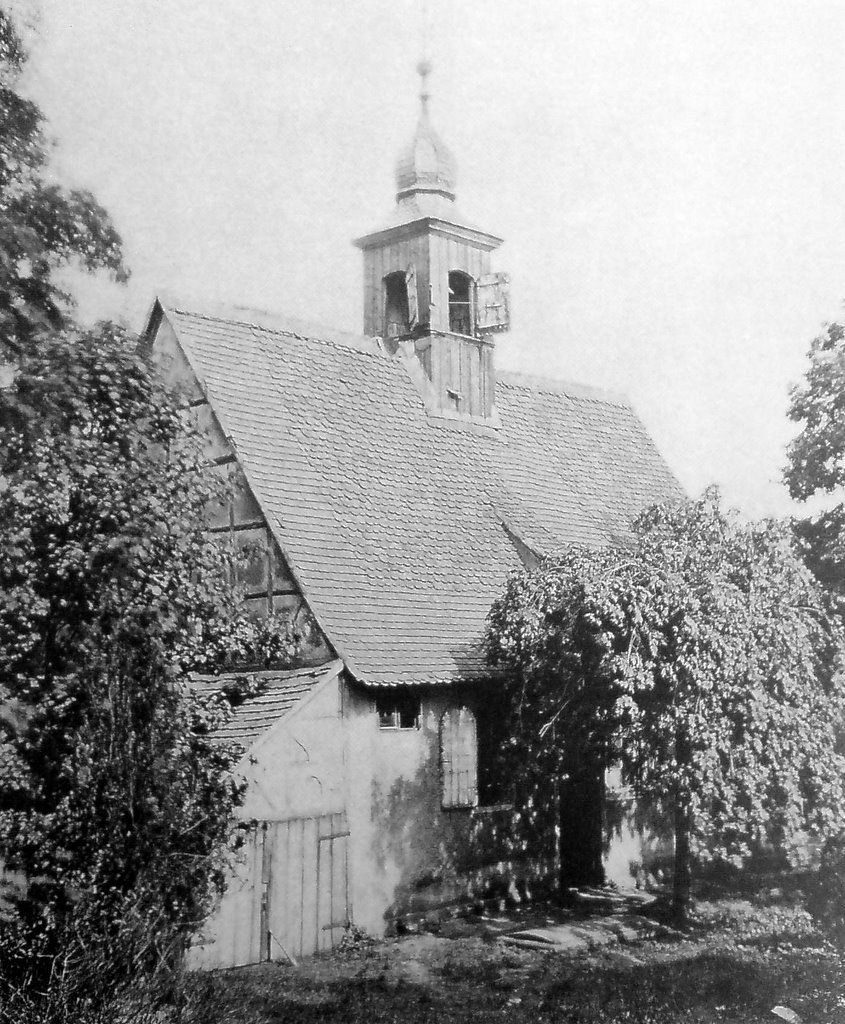

Die Reudnitzer Friedhofskapelle

Vorläufer der Markuskirche war eine kleine Kapelle, die 1568 erstmals erwähnt wurde und Platz für 150 Personen bot. Sie befand sich auf der Nordseite des späteren Kirchengrundstücks, das seit 1544 als Friedhof für Reudnitz und die umliegenden Gemeinden Crottendorf, Stünz und Sellerhausen diente. Die Grabstätte wurde über drei Jahrhunderte hinweg genutzt, bis 1844 die letzte Bestattung vorgenommen wurde. Die seit ihrer Errichtung mehrfach erneuerte Friedhofskapelle wurde 1882 abgebrochen. Der Altar von 1626 und eine um 1480 entstandene holzgeschnitzte Muttergottes mit Kind wurden gesichert und befinden sich heute im Fundus des Stadtgeschichtlichen Museums Leipzig. Die Glocke aus dem Jahr 1664 wird noch immer in der Markuskapelle im Pfarrhaus der Kirchgemeinde genutzt.

Planung und Kirchenbau

Die nahe der Leipziger Stadtgrenze gelegene Gemeinde Reudnitz entwickelte sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu einem Arbeiterwohngebiet und zur größten Landgemeinde des Königreichs Sachsen. Nachdem im Jahr 1834 nur 633 Einwohner gezählt worden waren, lebten 1861 insgesamt 6438 Personen und 1871 bereits 9425 Personen in Reudnitz. Unter dem Eindruck dieser Entwicklung gründeten mehrere Reudnitzer Gemeindemitglieder im April 1869 einen Verein zur Errichtung einer neuen Kirche.

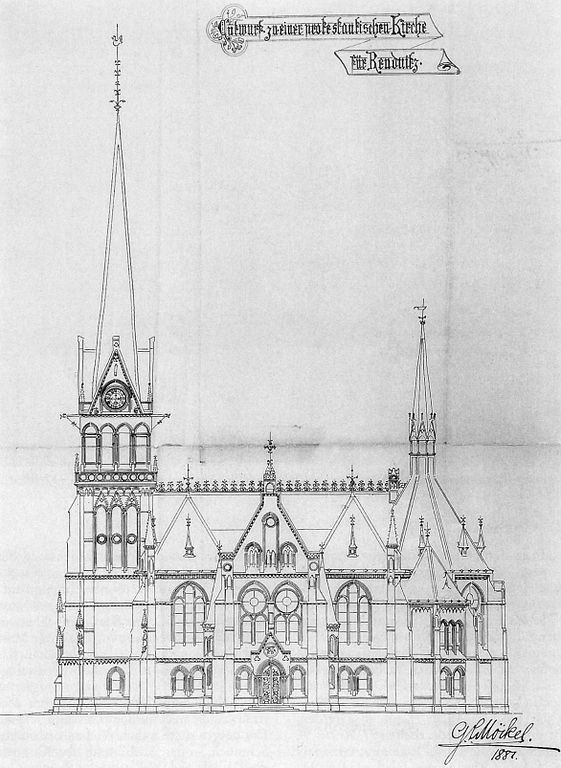

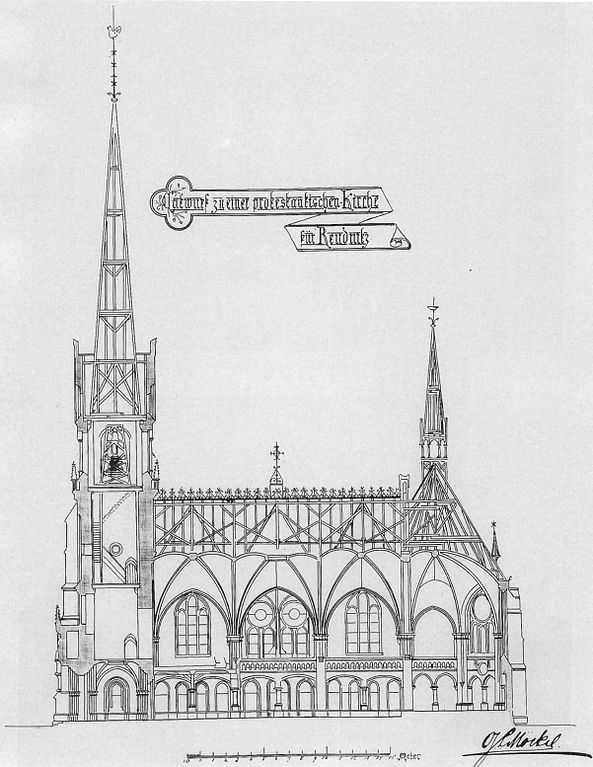

Nachdem die Gemeinde zum 1. Januar 1880 aus der Parochie Schönefeld ausgepfarrt und damit selbständige Kirchengemeinde geworden war, betraute der Kirchenvorstand im Jahr darauf den Dresdner Architekt Gotthilf Ludwig Möckel mit der Projektierung eines Kirchenneubaus. Dieser entwarf daraufhin das Gebäude samt Ausstattung, Ausmalung und Kirchengerät. Am 1. August 1881 wurden die Pläne Möckels vom Verein für kirchliche Kunst Sachsen gebilligt. In einem zu den Entwürfen angefertigten Gutachten heißt es:

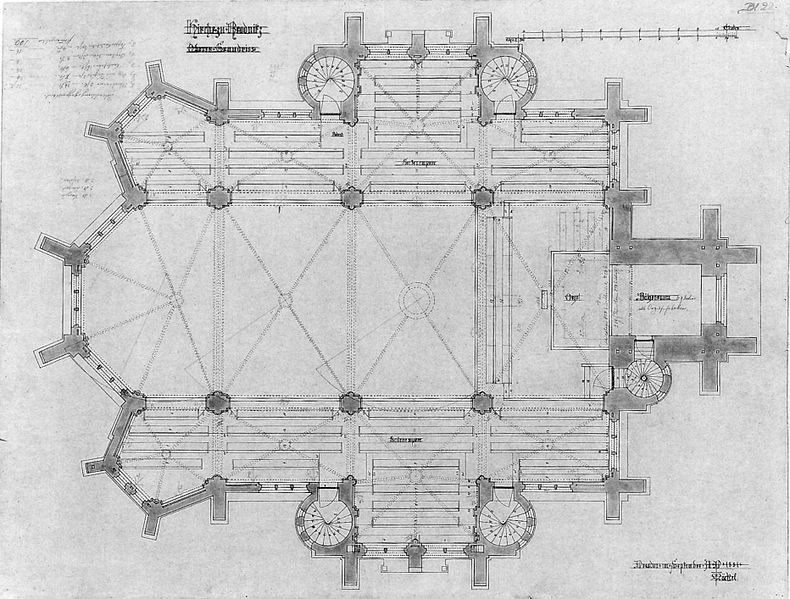

„Die Entwürfe erscheinen uns bei großer Originalität des Grundrisses ebenso ansprechend als praktisch. Annähernd ist es eine Centralanlage, wie sie beim evangelischen Kirchenbau in unserer Zeit mehr und mehr erstrebt wird, jedoch mit Vermeidung der kostspieligen Kuppeln. Der dem Organismus der ganzen Anlage entsprechende Thurm kommt dem Bedürfnisse des deutschen protestantischen Gemüthes entgegen. Sakristei und Taufkapelle sind geräumig angelegt. Auch ist eine bedeutende Anzahl von Sitzplätzen erzielt, von welchen allen aus die Kanzel sichtbar ist. Die geringe Länge des Schiffs garantiert auch eine gute Akustik, so weit in dieser Beziehung eine Garantie überhaupt möglich ist.“

– Verein für kirchliche Kunst Sachsen: Gutachten zum Kirchenneubau in Reudnitz von 1881.

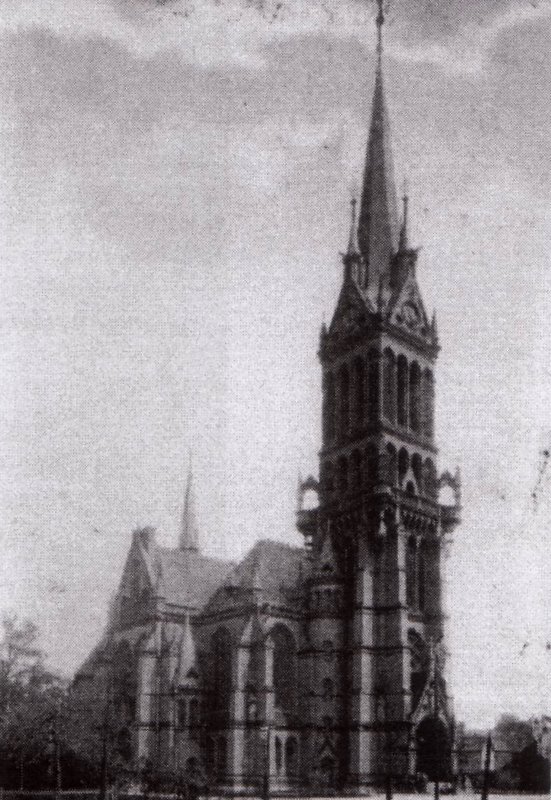

Die Grundsteinlegung für den insgesamt 298.000 Mark teuren Bau erfolgte am 11. Mai 1882. Auf den Tag genau sieben Monate später wurde das Richtfest gefeiert. Die Bauausführung lag in den Händen von Unternehmen und Handwerkern aus Leipzig, Dresden und Reudnitz. Die Glockenweihe folgte im Rahmen einer Lutherfeier am 10. und 11. November 1883. Am 23. März 1884 wurde die Kirche eingeweiht.

Seit einem Beschluss des Kirchenvorstandes vom 25. März 1889 trug das Gotteshaus zu Ehren des Evangelisten Markus den Namen „St. Markuskirche“.

Neuausmalung und Schicksal der Kirche in den Weltkriegen

Im Jahre 1903 wurde die Kirche unter Anleitung von Möckel neu ausgemalt, wobei eine neue Farbgestaltung gewählt wurde. Während des Ersten Weltkrieges mussten zwei der drei Kirchenglocken der Rohstoffgewinnung geopfert werden. Sie konnten erst 1921 durch zwei neue Glocken ersetzt werden. Die Weihe der von Schilling und Söhne aus Apolda hergestellten Glocken fand am 16. Oktober 1921 statt. Kurz vor dem Beginn des Zweiten Weltkriegs wurde der Turm neu gedeckt und verfugt.

Während des Zweiten Weltkriegs wurden erneut zwei Glocken zur Gewinnung von Rohstoffen beschlagnahmt. Beim verheerenden Luftangriff auf Leipzig in der Nacht vom 3. zum 4. Dezember 1943 blieb auch die Markuskirche von Schäden nicht verschont. Durch den Druck der Detonationen wurden zahlreiche Fenster der Kirche zerstört, doch anders als Johanniskirche, Matthäikirche und Trinitatiskirche konnte das Gebäude auch nach dem Kriegsende genutzt werden.

Veränderungen der Nachkriegszeit, Schließung und Sprengung

Die 1950er Jahre brachten für die Markuskirche mehrere Veränderungen. 1953 wurde das Kircheninnere umfassend erneuert, 1954 durch das Bautzener Unternehmen Eule eine neue Orgel gebaut und 1957 neue Glocken geweiht, die ebenfalls von der Glockengießerei Schilling aus Apolda gefertigt worden waren. Da aber weder in den 1950er noch in den 1960er Jahren Instandsetzungsarbeiten an der Bausubstanz vorgenommen wurden, verschlechterte sich der äußere Zustand des Gotteshauses zusehends. Nachdem die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens eine Generalreparatur erwogen und wegen des unverhältnismäßig hohen Kostenaufwandes abgelehnt hatte, verfügte sie 1973 die Schließung der Kirche. Der letzte Gottesdienst fand am 4. November 1973 statt.

1974 wurde mit der Bergung von in der Kirche befindlichem Kunstgut und sonstigem Inventar begonnen; so gelangte ein Bleiglasfenster mit der Lutherrose in die Lutherkirche in Hannover. Am 25. Februar 1978 wurde das Kirchenschiff, am 4. März 1978 der Turm gesprengt. Bereits am 28. Februar war der Grundstein gehoben worden, in dem sich Münzen aus dem 17. bis 19. Jahrhundert fanden. Die Trümmer der Kirche wurden nach Leipzig-Probstheida in den Park an der Etzoldschen Sandgrube verbracht, wohin bereits zehn Jahre zuvor die Reste der Leipziger Universitätskirche verfrachtet worden waren.

1984 wurde ein Saal im benachbarten Pfarrhaus zu einer Kapelle umgebaut, die seitdem unter dem Namen Markuskapelle für Gottesdienste genutzt wird.

Gebäude

Äußere Erscheinung

Die aus gelbem Backstein gemauerte Markuskirche wies eine äußere Breite von 28,90 m auf. Die innere Breite betrug 18,60 m; sie erweiterte sich in den Querschiffen auf 25 m. Die Außenlänge der Kirche belief sich auf 36,75 m. Der Innenraum war 27,30 m lang, der städtebaulich dominante Turm 67,1 m hoch.

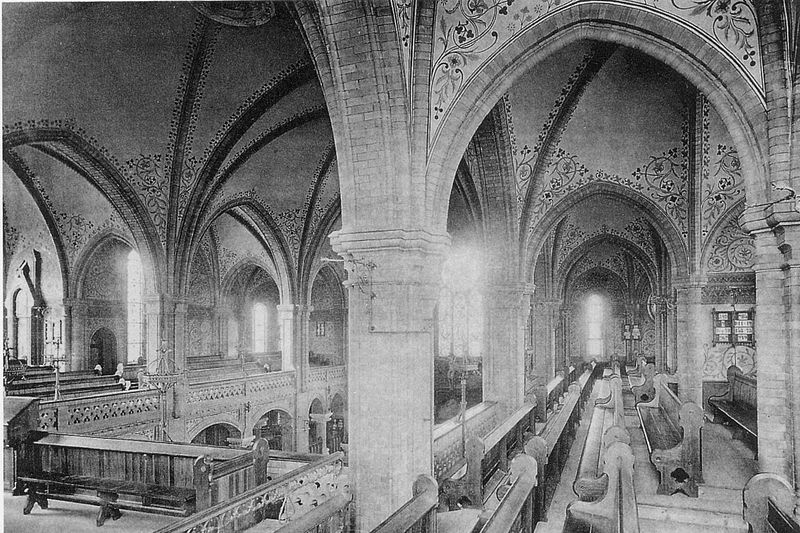

Nach den Vorstellungen Möckels sollte die Kirche eine malerische Gesamterscheinung erhalten, was sich unter anderem in der reichen ornamentalen Ausschmückung, der Ausbildung der Turmgalerie, den Giebeln und Dächern und in der Grundrissgestaltung widerspiegelte. Das breite Mittelschiff ging in einen von drei Seiten geschlossenen Altarplatz über und öffnete sich nach den Seitenschiffen, die zur Emporenzone ausgestaltet wurden. Die Seitenschiffe wurden durch seitliche Vorhallen erweitert und gingen auf der Altarseite in fünfseitige Eckräume über.

An der Außenwand der Kirche waren sieben Statuen aus französischem Kalkstein angebracht. Sie wurden aus Mitteln des Fonds für Kunstzwecke beim Sächsischen Ministerium des Innern finanziert. Die Statuen stellten Jesus Christus, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, Petrus und Paulus dar. Sie wurden nach der Schließung der Kirche nach Wiederitzsch gebracht.

Innere Ausstattung

Die Innenausstattung der Reudnitzer Markuskirche beruhte ebenfalls auf Entwürfen Möckels.

Altar

Der Altar bestand aus einem steinernen Altartisch und einem aus Eichenholz gefertigten Aufsatz. Der Altartisch wurde vom Steinmetzmeister E. Hermann Spaete aus Reudnitz, der Aufsatz vom Holzbildhauer Franz Schneider aus Leipzig hergestellt. Am Aufsatz war ein ebenfalls von Schneider ausgeführtes lindenhölzernes Relief mit einer Abendmahlsszene angebracht, das nach der Aufgabe der Kirche in den Kirchsaal im Leipziger Täubchenweg überführt wurde. Das über dem Relief angebrachte Kruzifix befindet sich seit 1977 in der Gethsemanekirche im Leipziger Stadtteil Lößnig.

Gestühl

Das beiderseits des Mittelgangs aufgestellte Gestühl war aus Holz gefertigt. Es war auf der dem Mittelgang zugewandten Seite mit geschnitzten Fabelwesen geschmückt und nahm so die Formensprache des mittelalterlichen Chorgestühls auf. Auf ebener Erde und auf den Emporen waren insgesamt 1150 Sitzplätze vorhanden. Vor dem Abriss der Kirche wurden die Bänke entfernt. Sie gelangten unter anderem nach Tautenhain, Grimma-Hohnstädt, in die Friedhofskapelle von Wiederitzsch und nach Röbel (Müritz).

Orgel

Neubau durch Walcker

Ursprünglich war in die Kirche eine Orgel aus der Ludwigsburger Werkstatt E. F. Walcker & Cie. eingebaut worden. Sie hatte 27 Register.

Neubau durch Eule 1954

Bereits vor dem Zweiten Weltkrieg existierten Pläne für einen Orgelneubau. Sie konnten jedoch erst 1954 umgesetzt werden. Die in diesem Jahr installierte Orgel des Unternehmens Eule erhielt als eine der ersten dieses Orgelbauers wieder mechanisch traktierte Schleifladen. Der im Stile der Neugotik gestaltete Unterbau der alten Orgel wurde beibehalten, das Oberteil hingegen durch einen freistehenden Pfeifenprospekt ersetzt. In diesen wurden auch viele Holzpfeifen einbezogen. Außerdem wurde ein schlicht gestaltetes Rückpositiv hinzugefügt.

Nachdem die Markuskirche 1973 als gottesdienstliches Gebäude aufgegeben worden war, wurde die Orgel in die Heilig-Geist-Kirche in Dresden-Blasewitz umgesetzt. Die Disposition blieb dabei unverändert.

Kanzel, Taufstein und Glocken

Die am Choreingang befindliche steinerne Kanzel sowie der Taufstein wurden wie auch der Altar von E. Hermann Spaete ausgeführt. Die Kanzel fiel 1978 der Sprengung der Kirche zum Opfer, der Taufstein ging in Privatbesitz über.

Die Markuskirche besaß nach dem Zweiten Weltkrieg ein aus drei Eisenhartgussglocken bestehendes Geläut aus der Gießerei Schilling & Lattermann (Apolda, Morgenröthe-Rautenkranz). Dieser melodische Dreiklang in den Schlagtönen f′–as′–b′ wurde nach der Schließung der Kirche in die Peterskirche gebracht. Bis 1943 befand sich im Dachreiter der Kirche zudem eine 96 cm hohe und 90 cm breite Glocke, die bereits im Vorgängerbau, der Reudnitzer Friedhofskapelle, ertönte. Diese sogenannte Sühneglocke wurde 1664 gegossen und trägt die Versalinschrift: „In Adulteri Punite Memoriam Anno 1664“. Sie befindet sich heute im Pfarrhaus der Markusgemeinde.